„Ich mag keine Konzepte, sie sind Theorie und erklären nichts wirklich, weil es nichts zu erklären gibt. Malen ist wildes Arbeiten, wo man in zufällig zusammengetragenen Fundstücken so lange herumwühlt, bis sie sich irgendwie zusammenreimen.”

“Es gibt nichts zu erklären”. Dieses Zitat Irene Warnkes bringt die Kunsthistoriker in einige Nöte; werden diese doch in der Regel zum Erklären eingeladen. Auch wenn ich also dies erstmal nicht einsehen mag, gebe ich ihr Recht!

Zumindest dann, wenn ein Erklären sich hinter falschen Theorien versteckt. Dem Wortsinn nach aber bedeutet Theorie: Das Zuschauen. Theorie ist das Betrachten und so verstanden eine wesentliche Voraussetzung für den Umgang mit Bildern.

Das Zitat bezeichnet aber noch einen weiteren Zugang: das zufällige Zusammentragen und Wühlen. Ein Blick auf die Bilder von Irene Warnke macht augenfällig, dass sie keines Falls ein zufälliges oder gar beliebiges Produkt sind. Gemeint ist damit von ihr ein Handeln, ein Prozess des Gestaltens, Verwerfen und Neugestaltens, der das Gegenteil von Theorie zu sein scheint. Insofern sind Theorie und Praxis die Kehrseiten einer Medaille. Beide verlangen ein aktives Umgehen, eine aktive Auseinandersetzung mit einem Gegenstand, auch wenn die Herangehensweise eine andere ist.

Vielleicht liegt gerade in dem Umschlagpunkt, in dem Aufeinandertreffen von Theorie und Praxis, von Malen und Betrachten die Möglichkeit der Erkenntnis und der Sinn von Kunst. Auch dann, oder gerade dann, wenn man diese Idee ganz einfach versteht. Z.B. darin, dass die Einladung, dieses Geschehen hier im Atelier von Willi Barczat ein Ereignis ist, weil jemand gemalt hat und wir es jetzt betrachten.

Vielleicht lässt sich der ungeheure, irgendwo zwischen Kopf und Herz zielende Eindruck der Bilder, die so einfach daherkommen und sich doch so zielsicher ins Gedächtnis einnisten, tatsächlich nicht erklären.

Wie dieser Eindruck entsteht, lässt sich mit Worten beschreiben.

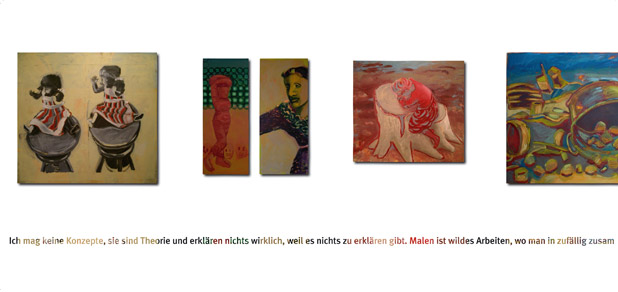

Da die Formen auf den Bildern gegenständlich erscheinen, kommen sie unseren Sehgewohnheiten entgegen: Wir erkennen z.B. Landschaften und Figuren. Diese Ähnlichkeiten in den Bildwelten mit unserer Realität machen das Bildgeschehen plausibel, sie werden dabei aber nicht deckungsgleich. Sie gehen nicht ineinander auf. So vertraut uns einiges erscheint, so fremd ist uns anderes. Diese Ambivalenz macht die Bilder aus, die Betrachtung der Bilder so spannend.

Die Ambivalenz entsteht z.B. dadurch, dass Landschaft und Figuren in einem Verhältns zueinander stehen, welches nicht unserem Verständnis der äußeren Wirklichkeit, d.h. der Ähnlichkeit entspricht. Die Perspektiven verschieben sich dabei von einem äußeren auf das innere Erleben. Ebenso sind - ein weiteres Beispiel - die Farben keine Gegenstandsbeschreibung, sondern eher die Erzählung einer Stimmung mit der wir uns in der Welt befinden.

Und ebenso beschreiben die formbildenden Pinselstriche weniger einen Gegenstand. Vielmehr erzählen die Schatten mit ihren zahlreichen Zwischentönen oder die lebendigen Wolkenbänder und Büsche von energetischen, dynamischen Zuständen.

Auf diesem Weg, oder, mit diesen Mitteln entführt uns Irene Warnke in eine traumhaft erscheinende, surreale Welt. In eine Welt, die uns gleichzeitig vertraut und fremd erscheint.

Das wir uns dieser Ambivalenz nicht entziehen können, liegt meines Erachtens darin, dass die Formen visuelle Archetypen bilden, in denen und mit denen wir uns alle wiederfinden. Die Bäume sind kein Wald, sondern erzählen von uralten Geschichten, die Polyeder vom Geheimnis des Wissens, die Akte von paradisischen Hoffnungen, die Gesichter von Kämpfen aus Mißtrauen, Angst und Neugierde.

Dabei schafft Irene Warnke keine Mythen, sondern vergegenwärtigt die Möglichkeiten unseres eigenen Lebens und Erlebens, weil sie weniger nach Außen, als in die Tiefe des eigenen Inneren schaut.

Die Spannung und Ambivalenz, die wir beim Betrachten der Bilder empfinden, entstehen, weil sie bereit ist, dieses Erleben mit uns zu teilen, und - nicht zu vergessen - sie auch noch und gerade deshalb eine gute Malerin ist. Und dies lässt sich nicht mit Konzepten werden. Irene macht keine Kunst um der Kunst willen, Sie weiss um den Diskurs der Kunst, aber bestürmt uns nicht mit einer Weltanschauung. Die Kunst ist ihr im Verlauf des Lebens vielmehr zu einer Befragung des Selbst und zu einem Ausdruck der eigenen Entwicklung geworden.

Insofern sind auch für uns Betrachtende, als Theoretiker weniger die Antworten, als vielmehr die Fragen wesentlich. So können und wollen meine Worte auch keine Erkärungen liefern, als vielmehr Möglichkeiten und Vorstellungen evozieren.

Worte und Malereien sind ja kein Gegensatz, sie treffen sich darin Bilder hervorzubringen.

Irene Warnke weiss sehr gut darum, denn sie selbst malt und zeichnet nicht nur, sie schreibt auch; weshalb ich mit ihren eigenen Worten schließen möchte:

Schatten unter den Augen

ich bin blauschwarz

zerdrückt,

dazu noch Brombeeren

das ist genug für heute.

Erik Schönenberg

im Atelier Willi Barczat, Wuppertal, 5.5.2007